Cristales memoriosos

Una pequeña historia de cierto día del conflicto armado colombiano en el que la suerte salvó a mi tío por, literalmente, unos cuantos centímetros.

Crónica realizada para la clase de Taller de géneros periodísticos (cuarto semestre, 2020-2), con el profesor David Mayorga.

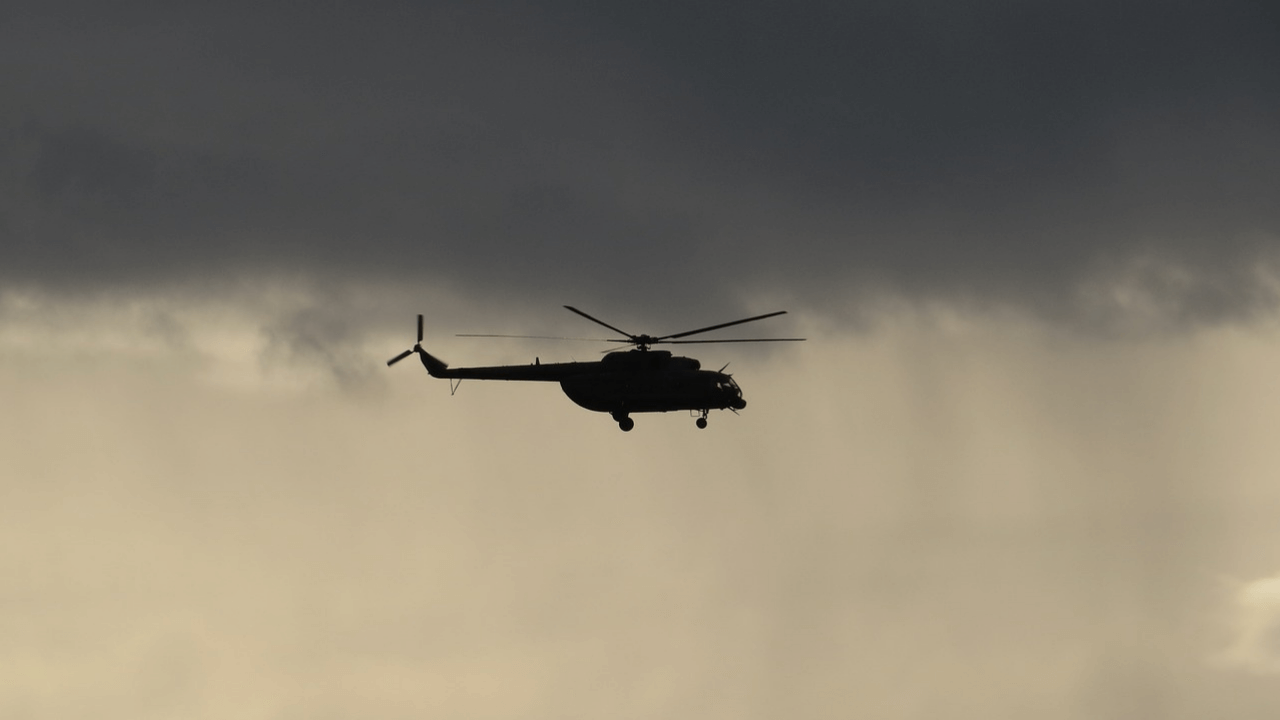

En la primera década del milenio, cuando el conflicto armado desangraba a Colombia, un piloto cumplía con sus misiones y llevaba un helicóptero a los arduos frentes de batalla. Un día, en medio de una operación, su suerte se acabó mientras estaba en aire, pero no del todo: tan solo lo suficiente como para contar esta historia.

Por más que lo intento y a pesar de la convicción inequívoca que siempre me muestran al decirme que en cierto momento los tuve en mis manos, no logro recordar la primera vez que los vi. Darme cuenta de que yo tenía apenas seis años cuando ocurrió todo me permite abandonar mi búsqueda por la memoria y fijarme en la mano que abre los cajones de un armario como si no fueran suyos. Mi tío siempre olvida el lugar exacto donde los dejó la última vez, y siempre tiene que pasar por este abrumador ritual de revisar todos los cajones hasta hallarlos, al final, en el fondo de alguno de estos. “Ya, aquí está”, dice con satisfacción brillante en sus ojos. Cuando me dirijo hacia él, me pasa un cofre de madera bien sellado, el cual abro rápidamente para desahogar la curiosidad. Veo ahí esta historia en toda su transparencia y cristalinidad.

“En ese entonces por supuesto que sabíamos que en la zona había mucha presencia de la guerrilla. Nuestro trabajo era arriesgado, pues implicaba realizar operaciones ahí. Por eso siempre antes de salir uno se encomendaba a Dios”, dice el teniente coronel de la Policía, Carlos Andrés Cárdenas, cuando le pregunto acerca de qué pensaba el día en que le asignaron una misión en Caldono, un pueblo al nororiente del departamento de Caldas. Según Tomas y ataques guerrilleros (1965 – 2013), un informe investigativo del Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta el 5 de julio de 2005, fecha en que a Cárdenas le ordenaron dirigirse hacia esa población, habían ocurrido trece incursiones armadas allí por parte de las FARC-EP, la mayoría dirigidas a la estación de policía. La situación, como en el resto del país, era tensa y peligrosa. “Despegué en un helicóptero para llevar hombres de refuerzo a la estación de Caldono, que en ese momento estaba siendo asediada”, continúa diciendo Cárdenas, quien en ese momento tenía veintisiete años.

Tal como él mismo relata (su serenidad hace parecer que estuviera hablando de otra persona), justo cuando se aproximaba al punto exacto donde debía dejar al personal de apoyo, comenzó a escuchar el silbido de balas cortando el aire a sus costados e impactando sordamente en la parte inferior del helicóptero. Desde su posición como piloto principal podía ver, a través de la ventana, a los combatientes guerrilleros con sus fusiles apuntándole y disparándole sin tregua. Las pipetas de gas que los insurgentes arrojaban a la estación de policía también eran visibles desde lo alto; sus continuas explosiones desatinaban los nervios, a pesar de que el helicóptero no estaba dentro de su rango de alcance. En un instante indescriptiblemente breve, una ráfaga de disparos entró por el costado derecho del helicóptero y una bala prosiguió con su camino hasta atravesar la parte superior del tórax de Cárdenas. “Es algo que no te imaginas, sentir que te ha impactado una bala… Es extremadamente difícil de olvidar, de verdad”.

Con los hilos de sangre derramándose sobre todo su cuerpo, sabía que estaba a punto de quedar inconsciente y que, si quería sobrevivir a ese día, debía mantenerse despierto a toda costa y sobre cualquier otra cosa. De alguna manera (él insiste en que fue Dios), se las arregló para dejar al personal de refuerzo en la ubicación asignada, alzar vuelo y volver a la estación desde la cual había salido, donde aterrizó a la tripulación del helicóptero sana y salva. Después de eso, su alivio fue descomunal, tanto como para desmayarse por el dolor, y solo recuerda algunas cosas desde que lo recogieron en camilla y lo llevaron al área de sanidad de la Escuela de Policía Simón Bolívar, de Tuluá.

Al momento en que mi tío despertó en la camilla del hospital, se miró el brazo derecho y la parte derecha del torso; había un vendaje cubriendo el orificio que había dejado la bala. Jamás se había sentido tan agradecido de poder volver a abrir los ojos. Cuando yo le pregunto acerca de qué tipo de bala o arma fue la que lo impactó, reconoce haber conocido y olvidado esa información. Según un artículo de El Tiempo donde narran esta misma historia, publicado dos días después del suceso y titulado Desfallecer es morir, se especifica que fue un proyectil calibre 7,62. Mientras preparaban el reporte médico para entregarlo a mi familia en Bogotá, que no llegaría sino hasta el día siguiente del incidente, lo único que le mantenía en mi casa la esperanza de volverlo a ver con vida era una llamada de esa misma noche, el 5 de julio, en la que notificaban que había sido herido en combate y que se encontraba en el hospital.

“Fue devastador esa vez”, me cuenta mi madre, la hermana de mi tío. “Ese era el tipo de llamada que no queríamos que nos llegara jamás, pero que yo, por lo menos, sabía por dentro era posible debido a las condiciones de su trabajo. La abuela me llamó llorando, temprano en la noche, contándome todo, pues a ella le notificaron primero. Sentí como que se me derrumbaba el mundo, y también me quebré en llanto. En esos tiempos el conflicto con la guerrilla era muy fuerte y casi que era el pan de todos los días. No podía dejar de pensar que entre las fotos de militares caídos en combate que presentaban en los canales nacionales, iba a estar la de mi hermano”.

Pero afortunadamente, al día siguiente llegó por fin la noticia que todos en el fondo esperaban con paciencia agónica: la bala había atravesado el cuerpo, no había herido ninguna parte vital y solo había que preocuparse por unos pocos pequeños huesos rotos que sanarían en algunos meses. “Cuando me dejaron visitarlo al hospital, lloré mucho al verlo. Como todos, estaba pensando lo peor y, aun así, después de la llamada en la que nos dijeron que se encontraba bien, no podía sacar toda la angustia hasta que lo observara por mí misma”, me cuenta Yudi, su esposa. Entre todo lo que pasó en esos días en que tuvo que permanecer en el hospital, mi tío nunca se imaginó que en algún momento llegara el copiloto con el que volaba el día que le dispararon, trayendo en un frasco de aluminio un curioso souvenir de la vez en la que casi le ve el rostro a la muerte.

“Y así es como los conseguí. La verdad, no lo vi venir”, me dice mi tío. “El copiloto me contó que los disparos que destrozaron parcialmente el helicóptero habían dejado muchas esquirlas de vidrio en toda la cabina. Al llegar a la estación, después de que me sacaron en camilla, recogió algunos porque sabía bien que, si yo vivía, me recordarían siempre lo afortunado que fui”. Dentro del cofre de madera, los pedazos diminutos de vidrio se mantienen tal cual él los recibió en sus manos.