Las memorias de la caña

Jaime Guerrero Ávila, de una finca en La Peña a cumplir sus sueños, los de sus hermanos y los de sus hijos.

Perfil de realización autónoma, con la asesoría del profesor David Mayorga.

En el momento en que su compañero de primaria, “Pinocho”, le alardeó sobre su pronta culminación de sus estudios de bachillerato, Jaime Guerrero no lo meditó más, sintió una fuerte punzada en el pecho y el inconformismo se apoderó de él, haciendo que se sintiera como un extraño cada vez que hacía la molienda, un forastero cuando alimentaba a las gallinas y un advenedizo a la hora de vender la panela en el mercado dominical. Sencillamente ya no pertenecía al mundo rural en el que consideró que siempre pasaría su vida. Se llenó de anhelos por conocer ese universo que describían los libros que el tío Héctor le había regalado. Empacó su maleta y partió trocha abajo sin tener muy claro a dónde ir.

“La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero. Cada cual aspira llegar a ser, los unos a ciegas, los otros con más luz, pero cada cual como puede”. Herman Hesse.

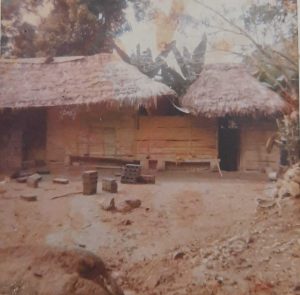

Jaime Guerrero Ávila es el tercero de doce hijos que tuvieron don Abel Guerrero y doña Hermencia Ávila a principios de la década de los 50. Nació en Facatativá por una mera casualidad, pero a sus escasos días de vida sus padres decidieron trasladarse a una finca en La Peña, tan escondida como pequeña. Bajo el techo de paja, el piso de tierra y las paredes de bareque, pasó sus primeros años de vida, sintiendo la estrechez de dormir en un mismo cuarto con catorce personas; el miedo por los rumores de fuertes actos violentos que habían cometido contra conocidos por aquello de la “guerra bipartidista”; la incertidumbre por las leyendas de La Patasola, El Mohán y La Llorona que le contaban sus padres para que no “se fuera por donde no debía”; el amor de su familia; lo deleitado que se sentía cada vez que veía como la brisa movía el frondoso árbol de mamoncillo y la risa que le daba ver a su abuelo fingir demencia para no tener que trabajar en la finca.

Cuando cumplió ocho años tuvo su primer acercamiento con el mundo y se sintió fascinado. Jaime ingresó a la primaria del pueblo donde a los dos meses de haber empuñado un lápiz y la cartilla Charry, aprendió a leer porque de “chismoso” se metió a las clases nocturnas donde un adulto, que ya había aprendido, le empezó a mostrar cómo al unir la v con la a, con la c y con otra a, formaba la palabra vaca.

A pesar de que disfrutaba en exceso aprender, su silla en el salón de clases frecuentemente se veía vacía, debido a que su padre le pedía que se quedara en la finca porque su ayuda era indispensable para la siembra de caña y para mover ese pesado trapiche. En sus momentos de ausencia, su amigo Pinocho le prestaba los apuntes para que estuviera al día y no tuviera problemas a la hora de hacer el examen. Fue de esta manera en la que logró terminar la primaria, ocupando siempre el cuadro de honor y hasta alcanzando y superando a sus hermanos mayores.

Con el cartón bajo el brazo que certificaba que ya tenía la educación básica, regresó a la finca. La vida siguió como siempre, con la particularidad de que ahora sentía que le faltaba algo. Con el paso de los días decidió ponerle más empeño a las actividades del campo para llenar ese creciente vacío, que por alguna razón solo logró saciarse cuando su tío Héctor regresó del seminario con un confín de libros de filosofía, geografía e historia que le regaló.

La vida se volvió más amena porque recuperó su lugar en el mundo. Cada fin de semana le pedía a su padre que en el mercado le comprara una libra de velas, para poder encenderlas cada noche y así lograr leer hasta la madrugada sin el pormenor de la ausencia de luz eléctrica en su casa. Entre páginas, eternos párrafos y millones de palabras, descubrió que, si su vida estaba en el campo, él no quería ser un campesino convencional con una parcela pequeña, sino uno con una finca especializada en técnicas productivas. Empeñado en lograrlo, se suscribió al periódico dominical El Campesino y sintonizó cada vez que pudo Radio Sutatenza para conocer destrezas que le permitieran traer vacas a su propiedad, sembrar productos exóticos y darle un nuevo aire a sus tierras. Con cada propuesta que hacía y que sus padres le negaban, esa desazón que le compungía el pecho empezaba a regresar lentamente.

Días más tarde, el Ejército llegó hasta su hogar y lo reclutó para que prestara su servicio. Pasó cuatro días en Bogotá aguantando hambre, llenando formularios y haciendo pruebas. A pesar de que se sentía como un extraño en ese batallón, pensó que su vida tal vez tendría un nuevo rumbo allí y que solo era cuestión de adaptarse. Sin embargo, el domingo fue notificado de que sus documentos estaban incompletos, pero que le darían la opción de quedarse. Antes de emitir una respuesta, pensó en el olor de su finca, en las risas con sus hermanos, en la sensación pegajosa de la panela y regresó trocha arriba al lugar donde ya completaba dieciséis años viviendo.

“A veces no sabía lo que temía, lo que deseaba: si temía o deseaba lo que había sido o lo que sería y precisamente lo que deseaba, no lo sabía”- León Tolstói.

Sin tener muy claro ahora qué iba a hacer, pero sí conociendo que no quería estar allí, ni tampoco en Bogotá, ni en ningún lugar en concreto, salió caminar en una mañana septembrina del 71.

Por una serendipia se topó con su compañero de primaria, Pinocho, quien ya estaba a punto de terminar el bachillerato y se encontraba de visita.

—Entonces, Jaime, ¿ahora qué se encuentra haciendo? —preguntó su antiguo camarada.

—Usted sabe, lo de siempre… En la finca, labrando la tierra y arreando mulas.

—Yo ya voy a terminar el bachillerato en Bogotá —respondió expeliendo felicidad.

Esa frase, “yo ya voy a terminar el bachillerato”, resonó en su mente cuando regresó a su casa y perduró en su cabeza en los días y en las noches siguientes.

En un cólera cargado de punzadas en el pecho, se dirigió a sus padres anunciándoles su partida del hogar. No tenía ni la más remota idea de dónde se quedaría, ni cómo subsistiría, pero sí, que él deseaba estudiar en Bogotá y que para ello debía trabajar en labores que le eran tan ajenas como la ciudad y todo que lo haría bajo ese idílico propósito de sentirse pleno.

Siendo un forastero más que llegaba a la capital a principios de los 70, veló por una posada en distintas casas de familiares y por un plato de sopa, que normalmente tendría asegurado en la finca. Le costó adaptarse al ritmo agitado, cruel y hasta a veces despiadado de la ciudad, tuvo múltiples trabajos que se acababan a los pocos días y le pesó la ausencia de su familia.

La época más espinosa de su vida solo culminó cuando su padrino, un concejal y asistente del Contralor, regresó a La Peña después de quince años de ausencia. Don Abel logró tener un encuentro con él y le comentó que su ahijado se encontraba en la ciudad tratando de conseguir un trabajo para poder estudiar. Sin pensarlo mucho, realizó un par de llamadas y logró conseguirle a Jaime un puesto en Obras Públicas Distritales, bajo el cargo de auxiliar de oficios varios.

Los diciembres pasaron con Jaime regresando cada festividad a la finca. Luego de cuatro navidades y gracias al salario que recibía, se trajo en su regreso a la capital a ocho de sus hermanos. Su padre se opuso porque un hijo en el campo era un obrero, y al llevárselos a todos se quedaría sin manos para trabajar. Pero con el paso de los días y al saber que ellos habían logrado ingresar a buenos colegios, y que Jaime había comprado su primera casa en el barrio Bravo Páez, accedió a que su descendencia se marchara sin saber cuándo volverían.

“¿Es realmente posible decirle a otra persona lo que uno siente?” – León Tolstói.

En su pequeña casa todo marchaba bien, a pesar de la constante estrechez económica, para el 84 Jaime ya era bachiller y empezaba a cursar sus primeros semestres de derecho en la Universidad Libre. Se sentía agotado pero a la vez satisfecho, con la sensación que le producía leer códigos, memorizarse leyes, escuchar las cátedras de sus maestros y por fin estar cerca de ese mundo ilustrado que a lo largo de su vida persiguió tanto.

Para 1982 conoció a Patricia Puerto, una joven que vivía en el mismo barrio que él. Desde el primer momento en que la vio, en su interior se empezó a librar una lucha interna a causa de su extrema timidez. Una parte suya quería hablarle y entablar una amistad con ella, mientras otra que era mucho más fuerte, provocaba que las manos le sudaran, que los nervios lo carcomieran y que a la larga no pudiera pronunciarle ni una sola palabra.

Pero un día, deliberadamente se llenó de valor y abandonó el lugar común de su existencia, logrando saludarla y preguntándole si quería que la acompañara a tomar el bus. De ese acto se derivaron una serie de sucesos que le permitieron llegar a uno de los tres momentos más felices de su vida: el nacimiento, en 1987, de su primer hijo, Juan Sebastián.

Durante la década de los 90, su vida empezó a transformarse de una forma que él jamás imaginó. Tras haberse graduado como abogado ingresó nuevamente al sector público, pero esta vez como profesional y años después se graduó con una especialización en seguridad social. La siembra de su cosecha personal también empezó a germinar y cuando Jaime sintió que sus hermanitos ya podían valerse por sí mismos, decidió independizarse comprando un apartamento en compañía de su esposa.

En un abrir y cerrar de ojos, su nuevo hogar se empezó a llenar con juguetes, triciclos, risas, pinturas, fotografías, pañales, biberones, llantos, viajes y juegos de sus tres hijos: Juan Sebastián, Felipe -quien llegó en 1996- y Jaime Esteban -quien nació dos años más tarde-. Sin duda Jaime supo que en todas esas tardes en compañía de ellos y de su esposa vivió sus mejores momentos y que podría pasar así el resto de su vida.

Sin embargo, el tiempo siguió su curso natural y esos tiernos niños se transformaron en jóvenes adultos, los cuales también tenían sueños por cumplir, y que al igual que él, sentían que las oportunidades estaban lejos de casa.

“Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama”- Fiódor Dostoievski.

Cuando Jaime Esteban le anunció que debía partir sin fecha clara de regreso, Jaime sintió un profundo vacío en el pecho, del cual aún no se recupera. En ese instante todo lo que deseó fue que el tiempo se detuviese, que sus hijos volvieran a ser niños, que esos recuerdos jamás se alejaran, que la música se repitiese una y otra vez y que ellos se quedaran por siempre a su lado. Percibió de alguna manera que ellos estaban siguiendo sus pasos y que no podía cortarles las alas, así verlos marchar uno a uno, primero al menor del hogar, luego Juan Sebastián y finalmente a Felipe, le doliera en el alma.

Eventualmente, siente que vive de recuerdos y sabe que sus hijos y las memorias de esa época están consagrados en cada canción que escuchó en esos años, en todas las fotografías que tomó, en cada novela que leyó y en la totalidad de esos momentos cargados de felicidad infinita.

Mientras el tiempo avanza en la vida de Jaime y Jaime avanza en el tiempo, sabe que siempre buscará estar donde sus hijos se encuentren. Mira por la ventana, da un sorbo a su infaltable taza de agua panela, le sonríe a su esposa y contempla la noche de una ciudad tan grande como lo fueron sus sueños.

A veces le gusta recordar a ese joven de la Peña que se sentía como un forastero en su hogar, al que logró sacar a sus ocho hermanos adelante, al que se convirtió en abogado en medio de tanta adversidad, al que fue un esposo y padre entregado y al hombre que tiene mil historias por contar de cada página que ha leído y escrito sobre una vida memorable.