Intruso

Un padre colombiano debe decidir si continuar en la cárcel de inmigración estadounidense o abandonar a su familia.

Reportaje realizado para la clase de Taller de Géneros Periodísticos (cuarto semestre, 2018-2), con el profesor Fernando Cárdenas.

“The greatest nations are defined by how they treat their weakest inhabitants.”

—Jorge Ramos

Las bandejas de plástico se derretían y se fundían entre sí. El Árabe, el dueño extraoficial de la cárcel, ni se había molestado en prenderles fuego él mismo, los otros árabes lo hacían por él. Los más valientes tomaban una bandeja ardiente y la lanzaban contra la rejilla que protegía el televisor.

—Fuck you, America! Fuck americans, fuck them all!

Afuera, en el mundo de los libres, habían tumbado las torres gemelas en la ciudad de Nueva York. Yo estaba en una prisión en Michigan a 1323,6 km de la situación y a 451,2 km de mi hija en Chicago, quien, ese mismo día, cumplía tres años. El día en el que me vi obligado a tomar la decisión de rendirme y salir de los Estados Unidos lo antes posible. Si me quedaba, me investigarían y congelarían mi salida.

—Pida la deportación, Colombia— me decía el guarda cubano—. Si no se sale ya, se queda para siempre en este hueco.

Fue el 16 de noviembre del año 2001. Después de siete meses encerrado con el olor a sudor, cigarrillo y la mierda del compañero de celda combinados, llegué a Bogotá. Había sido expulsado después de vivir por diez años, y más, en los Estados Unidos. Era mi segunda deportación y esta vez me echaron encima un exilio de veinte años.

Con mi vida, cuerpo y mente en ruinas, toqué en la puerta de mi casa y abrió mi viejo.

—Mijo, ¿qué me le hicieron?

Lo que me hicieron… lo que me hicieron fue acabarme la vida. Eso fue lo que me hicieron. Lo que hicieron fue joderme, robarme la plata y la dignidad.

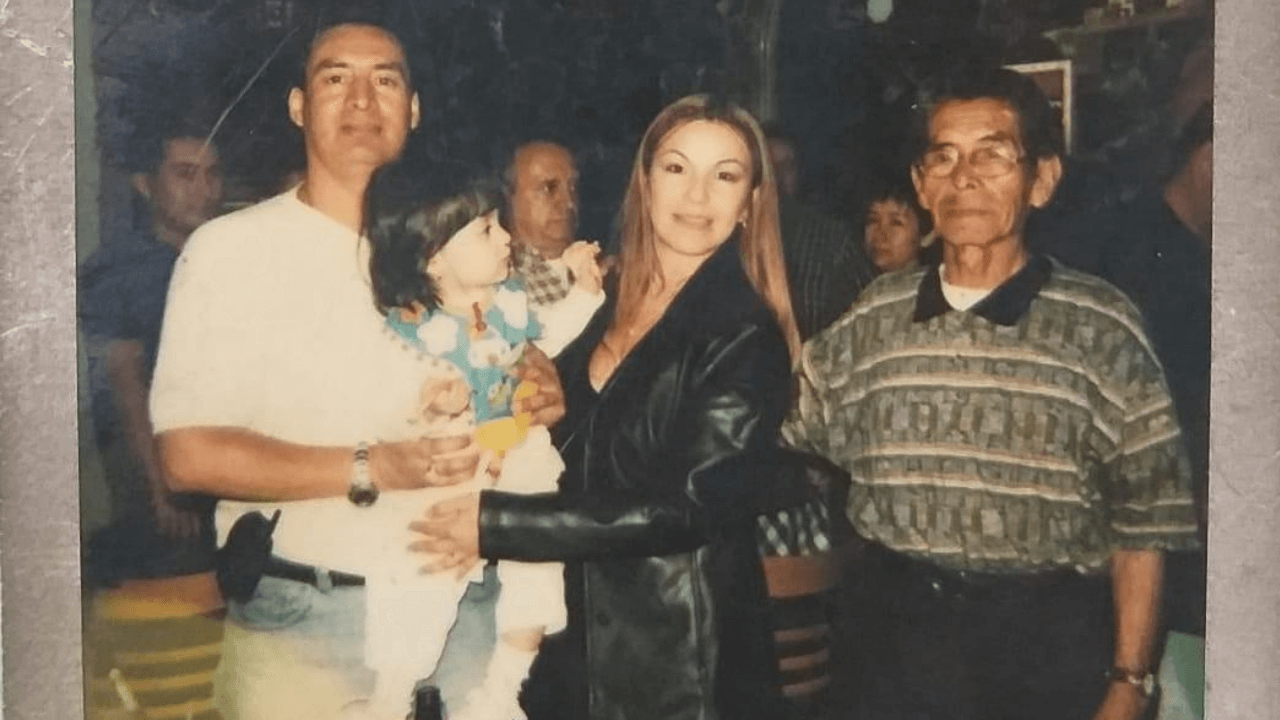

Once meses antes todo era perfecto. Mi familia estaba completa, todavía tenía una casa, dos carros y una motocicleta. Además, desde que me casé con Alba en 1997, era la primera vez en siete años que mi estadía era medianamente legal. Por estar casado con una ciudadana americana, pude aplicar a la Green Card, documento que renovaba cada año. Pero solo me servía mientras se me otorgaba la ciudadanía, estaba desesperado por llamarme a mí mismo ‘americano’, y esa ansiedad me llevó a la ruina.

Años después, Alba me preguntó:

—¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera llamado a la Policía?

Pero antes de haberla golpeado yo ya tenía un récord. Lo único necesario para condenarme, no era mi primera deportación. Otra pregunta que me ha perseguido todos estos años, desde que puse pie en una prisión, es qué hubiera pasado si, en vez de intentar obtener la ciudadanía y contactarme con la oficina de inmigración, me hubiese quedado quieto. Si me hubiese quedado callado, renovando anualmente la Green Card, ¿seguiría mi familia intacta?

Me hacía esas preguntas sentado en mi camarote de metal. En el camarote de la prisión de Chicago, en el camarote de la prisión de Michigan y en el camarote de la prisión en Houston. Me había tumbado el cabello de tanto pasarme la mano, inquieta y sudada en frío.

La ansiedad me consumía. Estando en la primera penitenciaría, leía la Biblia para olvidarme de mi situación. Tanto leía que un guatemalteco me pidió que le leyera. Luego, poco a poco, los demás latinos también. Me convertí en una especie de pastor de la prisión, nadie se metía conmigo.

Mi traslado a Michigan me involucró con los árabes. Durante la primera semana de mi estadía, después de volver de las duchas una mañana, encontré una roca de cocaína del tamaño de una pelota de tenis bajo mi almohada. ¿Qué era esa mierda? ¿Qué iba a hacer? ¿A quién le decía? No sabía en quién confiar. Así que metí la roca bajo mi colchón sin decir nada. Alrededor de las 7:00 de la noche se armó el escándalo; la roca era del árabe, el rey de la cárcel.

—Cuba— le dije al hombre sentado en la cama al lado de la mía—, mire que yo tengo esa vaina bajo mi colchón.

—¿Qué? ¿Usted por qué tiene eso?

—Apareció debajo de mi almohada. No sé qué hacer. No conozco a nadie, hermano, a nadie.

—Ah, mierda. Espérese yo le ayudo. Deme eso y yo hablo con el Árabe y miramos.

El Árabe me mandó llamar. Llegué a la mesa llena de matones y hombres que, según el cubano, apreciaban mi honestidad.

—Colombia, now you’re ours. No more lines for you.

Ya no hacía fila para comer, ya no tenía que esperar en ayunas para llamar a mi familia, y las duchas estaban siempre disponibles para mí. Había entrado a una “ganga” sin quererlo y temía que más adelante me cobraran el favor. Pero lo único que hicieron fue darme una condición: si quería continuar bajo la protección de los árabes, debía tatuarme, profanar mi cuerpo en honor a ellos.

Mientras me tatuaban con dos agujas de coser, un bolígrafo y el motor de un radio, Alba lidiaba con el abogado. Pasaba noches sin dormir, amanecía sentada en la mesa del comedor fumando y tomando café. A las 9:00 le preparaba el desayuno a la niña y ambas se alistaban para llegar a la oficina del defensor. Siempre se llevaba a la niña, tampoco podía dejar fuera de su vista a la única otra persona que amaba.

Y, aunque mi hermano Miguel y mi sobrino Edisson vivieron con ella durante los últimos dos meses en los que yo estaba en proceso de deportación, se sentía sola. Edisson veía cómo la expresión en su rostro se tornaba gris con el pasar del tiempo, no soltaba los cigarrillos y la rapidez con que adelgazaba lo tenía nervioso. Pero él nunca fue a verme, no vio mi calvicie generada por el estrés, no vio mi piel brotada y mi espíritu quebrantado.

Cuando entré a mi casa ese 16 de noviembre, me sentí como un intruso. Esta cama era mía, pero no dormía en ella desde hace más de diez años. Esta casa era mía, pero mi hija y mi esposa no la conocían. No tenía nada más que la ropa en mi espalda.

Yo era un extranjero en mi propia tierra.