‘El guaro’

Abandonó su tierra en búsqueda de una oportunidad, y esa travesía dejó en su memoria no tan gratos recuerdos que hoy la vida le ha recompensado.

Texto escrito para la clase de Taller de géneros periodísticos (cuarto semestre, 2020-2), con el profesor David Mayorga.

Pasó de tener una barbería en el garaje de su casa a ser asistente de canoa vigilado por guerrilleros en Arauca, mesero en un restaurante con un jefe acosador en Sogamoso y todero en Bogotá, lugar donde encontró a su segundo papá.

Frank nació en 2001 en Barquisimeto, ciudad ubicada en el noroeste de Venezuela, famosa por la arquitectura de la catedral moderna Nuestra Señora del Carmen. A primera vista parece una nave alienígena o una flor de cuatro pétalos a la que se le ha cortado el tallo y, en cambio, en el pedúnculo, está ubicada la campanilla que llama a los feligreses, a los que la eterna crisis les ha doblado la fe.

Según la Organización de las Naciones Unidas, la capital del Estado de Lara tiene una población de 881,127 habitantes. Esa cifra es de 2015, momento anterior a que la caída libre de la democracia en Venezuela fuera formalmente anunciada el 20 de octubre de 2016, cuando simpatizantes armados del chavismo irrumpieron en el palacio legislativo. Hasta la fecha, el censo no ha sido actualizado.

Probablemente por los muertos que ha dejado el comando de policía venezolano FAES (Fuerzas de acciones especiales) en las manifestaciones, y por aquellos que han emigrado del país, el número se haya reducido significativamente. El 18 de abril de 2018, Frank, en un acto de locura —como él lo categoriza— emprendió un viaje junto a tres conocidos hacia Colombia. En su casa dejó a quien más le duele: su mamá, quien en realidad es su abuela; y su papá: su tío materno.

Pero no fue sino hasta 2019, luego de una larga travesía de más decepciones que alegrías, cuando Frank se encontró con el que él llamó, sin vacilar en su respuesta, “segundo papá”. Cuando le pregunté: “¿para usted quién es Fabio Gallego?”, en ese instante cité celosamente en mi cabeza, pero procurando no manifestar los achares en mi rostro, la canción “María Teresa y Danilo” de los cantantes cubanos Hansel y Raúl; el único verso que se podría justificar en este contexto: “Ése al que tú llamas padre, ese señor no es tu papá, sino el mío”.

Fabio es un manizaleño al que la falta de oportunidades lo obligó a él y a su familia a mudarse a la capital del país. Tenía nueve años cuando abandonaron su tierra y se instalaron en uno de los barrios más peligrosos, en los años 70 y 80, de la ciudad: San Martín de Loba. Casi 40 años han pasado y ahora Fabio es un comerciante de auto-repuestos Ford en la zona del 7 de Agosto. A diferencia de su familia, él decidió a muy temprana edad buscar residencia en un punto más central de la ciudad; su madre y algunos hermanos, es decir, mi abuela y mis tíos, sí se bajaron —un poquito— de lo que ellos llaman “Las lomas”, actualmente viven en “Villa los Alpes”, a dos barrios bajando la montaña y un pellizco al oeste, de donde solían estar.

En un mes que no recuerda, Fabio condujo 14,7 kilómetros desde su casa en El Campín hasta “la loma” para visitar a su mamá, la señora Olga. Tenía que ser un domingo porque Fabio nunca abre su negocio ese día. Patricia, su única hermana, que vive aún con su mamá, le comentó que había un muchacho venezolano durmiendo en las canchas de básquetbol al frente de la casa. En esos días, un joven llamado Esteban, del departamento de Nariño, luego de dos años había renunciado como empleado del almacén de Fabio. Un golpe duro para el normal funcionamiento del negocio y la salud mental del comerciante. El no tener empleado le implicaba muchas veces perder ganancias porque no había quién fuera a buscar los repuestos, no poder almorzar por atender a los clientes, estresarse por no saber cuál problema resolver primero. Una sola persona detrás del mostrador es una tarea que hace añorar a cualquiera quien lo enfrente que la ciencia avance en los proyectos de clonación para así cumplir con todo lo que demanda estar en esa posición.

Frank estaba afuera de la casa de Doña Olga, sentado en unas escaleras que dan ingreso a la vivienda; ahí, arropado con lo único que tenía, una manta, fue cuando conoció a Fabio:

—¿Usted cómo se llama?

—Frank.

—¿Quiere trabajar?

—Sí, sí señor.

—¿Sabe algo de repuestos?

—Le voy a ser sincero, no.

Sin preguntar algo más, porque Patricia ya le había dado la información de dónde venía, quién era y por qué estaba ahí, Fabio le pasó la dirección del almacén y le dijo que lo esperaría al día siguiente en el local, a eso de las 9:00 de la mañana, para que comenzara a trabajar.

De Frank escuché desde ese entonces. Mi papá llegó a la casa y contó que se había encontrado un muchacho de mi edad que dormía en el parque y se escabullía en las frías noches bajo las sillas de cemento. Los empleados que tuvo antes de Esteban fueron personas que no duraban porque se cansaban del duro trajín del comercio, o porque mi papá se veía obligado a despedirlos porque osaron robarle. A pesar de que no conocía de nada a Frank, creyó en su buena fe y decretó que le daría una oportunidad.

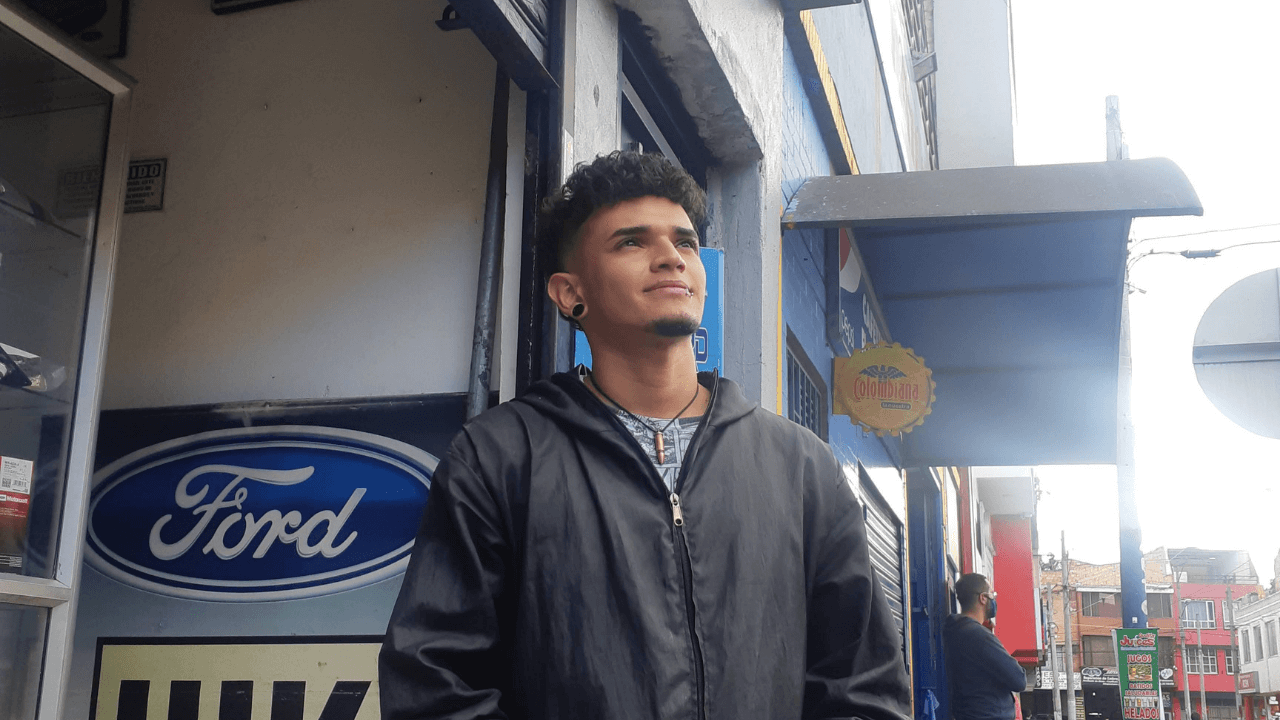

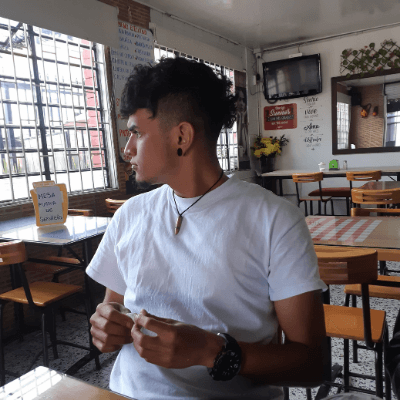

Frank mide aproximadamente 1,72 metros, su color de piel es morena y se asemeja al barro seco, su delgadez no muestra los huesos sino que le define el poco músculo que ha sacado por alzar repuestos. Es de frente corta, de cejas definidas como si las hubiese acabado de delinear con una cuchilla, sus labios son pequeños, sus ojos igual. Tiene a los lados de su cabeza poco cabello, pero en la corona sobresale la larga y enroscada melena que hace juego con la pequeña barba de su mentón.

Desde la última vez que lo vi, antes de la cuarentena, esa melena no existía, tenía ese árbol un poco más desbastado y era rubio. Compartí con él por primera vez en diciembre de 2019, cuando trabajé donde papá. Es un contemporáneo demasiado callado a la primera, así parecía que caía mejor. No suelo hablar con los ayudantes de mi papá a no ser que sea tema de trabajo. Por eso cuando Frank vio que yo iba seguido, empezó a hacerme la charla. Eran preguntas normales, como: ¿Qué estudiaba? ¿Qué hacía?, cuestionamientos que se hacen para conocer a un compañero de trabajo; me incomodé un poco al principio, pero terminé siendo yo quien hacía las preguntas. Sin embargo, la ocasional tertulia se tuvo que interrumpir cuando yo volví a la rutina.

He de confesar que le tenía un poco de recelo porque mi papá siempre mencionaba el buen trabajador que era y lo mucho que le colaboraba en el negocio, por lo que, en mi calidad de hija menor, vi amenazada la admiración de mi padre por pensar que Frank le servía más que yo. Pero la burbuja de privilegio en la que estaba encerrada reventó cuando escuché la historia de mi compañero.

María es el nombre de su abuela, lo tiene tatuado en la muñeca del brazo izquierdo. La letra es cursiva y arriba de la “M” hay una corona de reina, se la había hecho él mismo a los 13 años, luego de haber pasado un rato en YouTube viendo cómo se hacía, con el motor de un control de PlayStation, la carcasa de un lapicero y la cuerda de una guitarra, una maquina casera para tatuar. Le dolió como nunca. La tinta china ya está desvanecida, pero le recuerda la mujer que ama en Venezuela. A sus 17 años tomó la descabellada decisión de salir de su país.

Le había dejado la barbería construida en el garaje de la casa donde vivía con su abuela a uno de sus amigos. En la barbería cobraba el corte a un dólar, los mejores días eran los viernes porque todos los hombres querían verse presentables para las fiestas en la principal Vargas con Venezuela, reuniones comunes en la tierra caliente de los guaros y las guaras, como se les dice a los oriundos de Barquisimeto. Cuando dejó su negocio, dejó al mismo tiempo un amor que no se dio, y en una noche de insomnio, pensando que ya no había nada qué hacer en su tierra y que cada día era peor la situación, arregló su maleta, contactó a los conocidos que iban para Colombia y le dijo a su mamá:

— Abuela, me voy.

Y así lo hizo.

Tomó junto a dos muchachas y un hombre llamado Pauside, una flota hasta Colombia. El pasaje de todos lo pagó Frank porque los otros andaban sin nada. Llegaron a Arauca, a la casa de la mamá de una de las muchachas. Frank y Pauside consiguieron trabajo en el río Arauca y se encargaron de transportar por dos mil pesos colombianos a once pasajeros por canoa —los cuales se repartían mitad y mitad con los vigilantes— la frontera fluvial entre Colombia y Venezuela. A veces Frank estaba en el río, otra vez en la tierra guiando a los que acaban de llegar en la flota al lugar donde prestaban su servicio de entrada al vecino país. Un sector del negocio fronterizo era vigilado por un guerrillero, quien, sentado en la playa del río, observaba la operación mercantil. Su apodo, si mal no le recuerda Frank, era “Tato”. Tato amenazó con matarlo.

En una de esas veces en que trabajó en la tierra, Frank decidió ir hasta el peaje que tenía que pasar todas las flotas para negocio con dos conductores, que llevaran sus autobuses cada uno con 25 pasajeros al lugar en donde operaba sus canoas vigiladas por otro guerrillero, Don Martín. Tato se dio cuenta de que Frank había jugado suciamente por ir hasta el peaje y en consecuencia haberle quitado 50 personas que podían haber ido en sus canoas. En ese momento decretó que iba a mandar a dar de baja al muchacho venezolano.

Don Martín le dijo que lo mejor era que fuera a pedir perdón a Tato y prometerle que nunca iba a volver a suceder, lo hizo. Pero volvió a cometer, como quien no le teme a la muerte, ese acto de picardía. Duró tres meses en Arauca hasta que con Pauside fueron canoa abajo por el río hasta que llegaron a Sogamoso.

En ese inesperado destino, ese amigo que lo había acompañado en la travesía y el duro trabajo lo abandonó al cuarto día de haber llegado. Unos familiares de Pauside le compraron el pasaje a Perú, este, sin despedirse, pero sí robándole toda la ropa que tenía Frank, se marchó al país de las llamas.

Frank se vio solo al lado del río Sogamoso, cuando después de varios días de incertidumbre en una tierra que no conocía un señor que alquilaba su edificio para los turistas y emigrantes decidió contratarlo en su restaurante “El gran sazón santandereano”.

Frank se vio solo al lado del río Sogamoso, cuando después de varios días de incertidumbre en una tierra que no conocía un señor que alquilaba su edificio para los turistas y emigrantes decidió contratarlo en su restaurante “El gran sazón santandereano”.

—Ese man me hizo la vida imposible —dijo Frank.

El hombre era homosexual de closet y le insistía, le acosaba todo el tiempo mientras trabajaba como limpiador y mesero. Allí duró poco, de trabajar con canoas dio con un jefe al que se le mojaba y un día, sin fecha clara, agarró sus cosas, la ropa nueva que había conseguido en su trabajo, y se escapó.

Caminó todo un día por una carretera desconocida, 300 kilómetros, cuatro pueblos si no fallan sus cuentas, fueron los causantes del dolor de pie que se asemejaba a la constante penetración de una puntilla en la planta de estos, cada paso era una batalla para no dejar su cuerpo por cansancio, cada paso era una lágrima que evitaba dejar caer.

Pasado ese día, una mula en la que iban otros venezolanos lo recogió. Los paisanos se preguntaron que a dónde iban. Frank, en un silencio de ignorancia, esperó la respuesta de ellos:

—Para Bogotá —respondió uno.

—¿Y usted para dónde? —le indagaron al guaro.

Sin saber qué decir, sin saber a dónde ir, sin saber qué era Bogotá, dijo que iba para el mismo lugar. Fue un viaje de 12 horas por carretera. El señor que conducía la mula dejó al grupo de venezolanos en la Carrera 80; cuando la mula arrancó y siguió su camino, los paisanos de Frank le robaron las maletas con la ropa nueva que traía y lo dejaron tirado en una ciudad desconocida.

En ese momento, quizá, ya acostumbrado por el fracaso, pero cuestionando sus decisiones apresuradas, empezó a caminar. La vida lo llevó a vender camisas en San Victorino junto a otro grupo de venezolanos, quienes no pudieron darle posada pero le aconsejaron que el parque del barrio Villa de los Alpes era un buen lugar para que fuera a dormir. Poco aguantó vendiendo las camisas que le daban un sueldo diario de tres mil pesos y se quedó en el parque, sin hacer nada, sin esperanzas, pero a la espera de poder conciliar un buen sueño.

—Yo decía: una semana más en esa situación y no sé cómo, pero me devuelvo a Venezuela.

Antes de que llegara esa semana, se sentó frente a la casa de la señora Olga y recibió como caída del cielo la oferta de trabajo que le propuso mi papá.

Ya casi va a cumplir un año trabajando en el negocio de mi padre. Las personas pasan por el almacén y lo saludan, le ofrecen el puño en muestra de amistad. Con el tiempo y por necesidad ha aprendido los nombres de diferentes auto-partes, ya conoce más la ciudad, la reconoce ahora como la capital. Mi padre se muestra muy orgulloso cuando le pregunto sobre quién es para él Frank, y dice que es un ser humano al que en la corta vida que lleva le ha tocado afrontar grandes cosas. Orgulloso porque no ha sobrepasado su confianza, porque ve cómo cada día aprende más, y gracias a él, al que en ocasiones llama muchacho, wey, Frank, y en mi presencia “la mano derecha”, ha podido mantener a flote el negocio en un momento de crisis económica como la pandemia.

Frank es el ayudante de mi papá, y mi papá es el ayudante de Frank al darle su confianza, un trabajo, un techo y una gran cantidad de comida porque, acostumbrado en la época de abundancia en su país a comer de manera desmesurada, no se llena con nada. Por eso y por los consejos que le da mi padre, reconozco, entiendo y respeto por qué Frank considera a Fabio Gallego como su segundo papá.