A merced de todo

Nuestra historia está manchada por la sangre de nuestros campesinos, personas cuya memoria no ha podido olvidar la pérdida, el dolor, la impotencia.

Crónica realizada para la clase de Taller de géneros periodísticos (cuarto semestre, 2020-1), con el profesor David Mayorga.

¿Qué tan ajenos somos a realidades que no son nuestras? San Rafael vivió una de las masacres más dolorosas en 1999, hecho que se desvaneció como el humo. Hay nombres de víctimas que muchos jamás conocerán y un dolor que se niega a desaparecer.

A Ludivia y Héctor, las batallas que ustedes han librado demuestran la fortaleza que reside en sus corazones. Es admirable, la nobleza bella que los caracteriza es inigualable.

Por: Lorena Valderrama

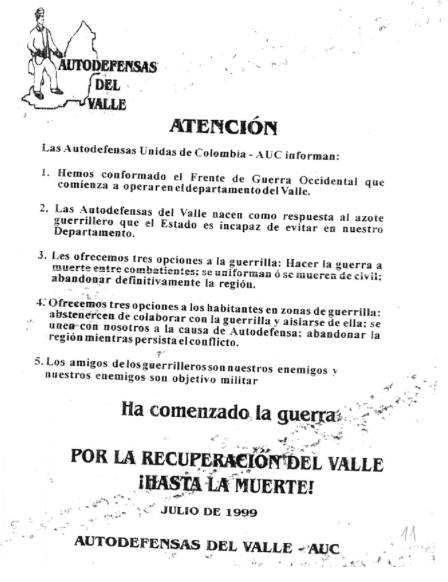

Cae la tarde con el cotidiano esplendor de la puesta del sol. En San Rafael, Valle del Cauca, las tardes son frescas, la brisa golpea la puerta y el cansado calor del día se sumerge en la tranquilidad del ambiente. Ludivia Zuleta enciende su horno de gas y escucha a lo lejos el tintinear de varios cilindros en un carro. “Pronto habrá que cambiar éste”, piensa para sí misma; mientras espera a que el agua hierva junto a la panela, toma una moña rosada para recoger su corto cabello. Una vez listo el insumo para su ritual nocturno solo hacen falta dos cucharadas de café antes de salir unos minutos a disfrutar del inmenso espesor natural que le ofrece su corregimiento. Sirve su tinto en un pocillo, con pasos tácitos y tranquilos cruza el portón de su tienda, la única del caserío con útiles escolares y cosas de aseo, entre muchos otros objetos de primera necesidad. Seis de la tarde. Mira al horizonte y se encuentra con la imagen vacía del lugar, el suelo está bombardeado de panfletos. “¿Y esto?”. Existen muchos papeles, pero pocos llevan el olor letal que estos tenían impregnado en aquellas iniciales. AUC: Autodefensas Campesinas de Colombia. Se enfrió el café.

Ludivia está enamorada de San Rafael hace mucho tiempo, de sus campos abiertos, de la gente afable que allí vive. Inició su labor para convertirse en enfermera con el fin de brindar primeros auxilios y atención esencial a las personas del lugar. Se convirtió en lideresa social. Aportó de forma desinteresada a su pueblo como empleada del Gobierno, con el compromiso de servir a quien lo necesite, sin importar qué. Promesa que cumplió incluso el día que enfrentándose al comandante de las AUC, recibió como respuesta “una cosa es que le toque y otra que le guste la güevonada”.

El miedo se esparció con rapidez, en menos de una semana varios líderes habían sido asesinados, además de cobrar otras víctimas a quienes se les había acusado de traición por detalles insignificantes que cualquier persona haría por cualquier desconocido, como dar un vaso con agua. Las calles se pintaron de rojo y el amanecer arropaba a la población del corregimiento con una espesa nube de incertidumbre. Nadie sabía quién estaría a la mañana siguiente o en dónde debían recogerse los restos de aquellos cuyos nombres estaban atravesados por una línea en las listas. Esa misma incertidumbre infundió en la comunidad el afán de dar salida a quienes se encontraban en peligro inminente. Entre ellos, Ludivia. Un dolor extendido se cruza hoy en sus ojos cuando mira fijo a la mesa en la que hablamos, y relata cada batalla, que como varios en aquel hermoso paisaje tuvo que enfrentar, pero a las que no todos lograron sobrevivir.

Con su llegada no dejaron más que vidas rotas y familias destrozadas, personas que aterradas borraron para siempre de sus mentes el camino de regreso a casa, acentuando aún más este sentimiento después de la masacre de 11 personas ocurrida entre el 22 y el 25 de septiembre de 1999 en varias veredas de San Rafael. Once personas con nombres, familias, labores; 11 adultos que antes fueron niños, que crecieron para continuar trabajando la tierra como les fue enseñado y que en varios casos decidieron luchar por mejorar las condiciones de vida en que se encontraban hace ya mucho tiempo ellos, ellas, la vereda y la población que lloró a una sola y silenciosa voz la pérdida de su gente. Las AUC alegaron que fue una medida contundente en contra de la subversión, concepto inexistente en una comunidad cansada por el constante azote de distintos grupos armados que llegaban y llegaron más adelante a la zona.

Sus ensangrentados pasos se esparcieron por las veredas y fincas de San Rafael con aterradora rapidez. Buscaban acabar con cualquier “simpatizante”  de la guerrilla que se encontrase en sus listas. Degollaban, destripaban y arrojaban los cuerpos de las personas a fosas comunes en donde eran encontrados por sus familias al día siguiente. El hedor a muerte impregnó el corregimiento, se develó la presencia maldita de las Autodefensas y por las carreteras se extendió el terror.

de la guerrilla que se encontrase en sus listas. Degollaban, destripaban y arrojaban los cuerpos de las personas a fosas comunes en donde eran encontrados por sus familias al día siguiente. El hedor a muerte impregnó el corregimiento, se develó la presencia maldita de las Autodefensas y por las carreteras se extendió el terror.

Para entrar o salir de San Rafael existían dos maneras, obviando el transporte particular, claro: por chiva, que partía con las personas y sus pertenencias, que incluían gallinas en los techos, perros, papas y cualquier cosa que se pudiese cargar o amarrar al transporte; o por camioneta. Héctor Granada (El Gato), quien actualmente reside en el corregimiento y para esa época vivía en Tuluá, ha trabajado desde siempre transportando personas desde “El corazón del Valle” hasta las veredas y viceversa, y vivió en carne propia lo que es pasar por incontables retenes de las AUC, por calles desiertas adornadas con casas de apariencia fantasmal. Héctor veía el sello de las autodefensas en rojo vivo por todas partes: en árboles, puertas, paredes; donde se pudiese poner su marca, indudablemente se encontraría al pasar el tiempo. Por esos aparentemente inhóspitos lugares pasaba la camioneta de El Gato. “Andaba uno muy mal, muy intranquilo”.

Los retenes eran parecidos a los del Ejército, personas de camuflado a lado y lado de la carretera, se debía andar con cuidado. De la nada salía un hombre con un fusil cruzado en el dorso, el cañón hacia el hombro y el culatín hacia los pies. Levantaba su mano a la altura de los hombros para detener el carro e indagar. Las preguntas de rutina: ¿de dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué hace por acá?, sus miradas contundentes y el poder que emanaba de ellos al estar armados eran suficientes para intimidar, no hacía falta la grosería, infundían miedo por su postura y reputación en las comunidades.

El Gato temía cuando militantes de las AUC le pedían que los llevara a un sitio cercano por carreteras abandonadas y escarpadas, calles que él no conocía. Con la astucia de su apodo siempre logró librarse de aquellas compañías. Jamás olvidó la forma en que su andar por esas calles bien conocidas se tornaba lúgubre, pese a estar bajo el pleno rayo de sol que anunciaba el inicio de las tardes.

Héctor tenía ese tipo de encuentros de forma cotidiana con las Autodefensas, pero corrió con la suerte de no vivir el infierno que Ludivia abandonó aproximadamente 15 días después de tener que pasar por situaciones que en sus palabras “marcan a una persona”. Buscar desaparecidos, desenterrar cadáveres, presenciar masacres, escuchar a diario los encuentros esporádicos de cabezas sin cuerpos o la desaparición de otro conocido cuyos restos jamás se encontraron, pero bien claro se tenía que el único paradero que las víctimas de esta organización encontraban era la muerte.

Ludivia debía irse. Su esposo, Ernesto, dijo que no podía acompañarla, que él se quedaba por la tienda. Ella no tenía otra atadura más que él. En cuanto su pareja tuvo que hacer un viaje y pasó la noche junto a su familia, vio la oportunidad para salir de allí, de inmediato llamó a la casa en donde se estaba quedando y los alertó sobre el peligro de muerte que estaban corriendo en San Rafael. Cuando se sintió tranquila, inició todo. Aquella noche la pasó en Ceilán y a la mañana siguiente sus hijas la recibieron con la noticia de que habían mandado a recoger el ganado en un camión. Una hija de don Ernesto llegó al lugar y a las reses que sobraron, se les abrió camino para que anduvieran por la carretera. Con la muerte pisándole las huellas, Ludivia se montó en una chiva y emprendió camino a Tuluá junto al menor de sus hijos, Eyder, de apenas 3 años. Se despidió en silencio de los vecinos de toda la vida y con el corazón temeroso, arrugado por la nostalgia, se marchó. Sus hijas se quedaron a terminar de empacar las gallinas, entre otras cosas; ellas la alcanzarían más adelante en Tuluá.

Cuando se empezaba a respirar fresco sintiendo que la pesadilla desaparecía de a poco en la distancia, la chiva se encontró con un retén. Los segundos se hicieron eternos, aunque su corazón palpitaba fuertemente preso del terror de aquel momento, ella bajó serena y se formó con las demás personas. Entre los pasajeros, viajaban dos mujeres cuyos esposos habían sido “picados” recientemente. Era una mezcla amarga de emociones compartidas, todos se sentían identificados con la situación del otro. Se hablaban con la mirada, temían sin expresión, huían del doloroso recuerdo por un castigo que no merecían. Los uniformados pasaron persona por persona revisando rostros y comparándolos con unas fotografías que rotaban de adelante hacia atrás para asegurarse que nadie se escapara de la mano “justiciera” de las AUC. Mientras pasaban lista, Eyder preguntaba a los armados por sus fusiles, para qué servían. Los militantes siguieron mirando a los ojos a cada una de las personas, repasando con rapidez los rasgos de cada uno para encontrar a quienes necesitaban. “Afortunadamente, yo no estaba, porque si yo hubiera estado ahí, nunca me encontraron. Sí, eso sí me quedó reflejado y cada vez que paso por ese sector, me acuerdo”.

Seis de la mañana. El sol aún no ha terminado de iluminar el día cuando es momento de despertar en el corregimiento de San Rafael. Se sabe que hay  carne de cerdo fresca por los alaridos del animal a las tres de la mañana y los nuevos pedazos de carne que cuelgan en la entrada del hogar del carnicero. Una ducha con el agua helada que regala su frescura a los habitantes de aquel caserío camino a Ceilán. Todos se preparan para trabajar sus tierras, cuidar de sus animales y abrir los respectivos negocios, que, si bien son pocos, son más que suficientes para ellos. En medio de la tranquilidad mítica de aquellas montañas que los cobijan, es difícil creer que un día lejano sus techos fueron destruidos por el roce constante de las balas en medio de una batalla. Se vive ahora como si aquellas paredes jamás hubiesen estado manchadas de sangre y sus calles nunca hubiesen sido embebidas por el terror de salir para jamás regresar.

carne de cerdo fresca por los alaridos del animal a las tres de la mañana y los nuevos pedazos de carne que cuelgan en la entrada del hogar del carnicero. Una ducha con el agua helada que regala su frescura a los habitantes de aquel caserío camino a Ceilán. Todos se preparan para trabajar sus tierras, cuidar de sus animales y abrir los respectivos negocios, que, si bien son pocos, son más que suficientes para ellos. En medio de la tranquilidad mítica de aquellas montañas que los cobijan, es difícil creer que un día lejano sus techos fueron destruidos por el roce constante de las balas en medio de una batalla. Se vive ahora como si aquellas paredes jamás hubiesen estado manchadas de sangre y sus calles nunca hubiesen sido embebidas por el terror de salir para jamás regresar.

La tierra no tiene memoria. Es en aquellos, los sobrevivientes, en donde estos sucesos permanecen latentes, recordando aquellas víctimas de un conflicto que era de todos, menos de ellos. Se cruzan las memorias comunes de una comunidad que en medio del temor se alzó valiente, así como el día en que Ludivia, como muchos otros desplazados por la violencia, se irguió solemne y con las manos sobre la mesa afirmó: “No aguanto más, me voy para la casa. Si me van a matar que me maten, pero yo no me voy a dejar matar aquí del hambre”, y regresó a San Rafael.

Luego de tres años, mientras volvía sobre su historia con el fin de retornar a casa, el corazón se sobresaltó. Era imposible no revivir las memorias que traían aquellas curvas que adornaban el camino a su hogar. Se acrecentó el miedo y pasó saliva mientras el alivio de volver le susurraba calma. Entonces la vio: la casita que tanto amaba, con la que compartía los recuerdos de vida, la misma que había abandonado a las malas cuando el terror de morir embebió su cuerpo. Allí, entre telarañas y habitaciones de pasos ausentes, se había mantenido esperando el regreso de Ludivia. Respiró, se asomó a la cocina, su cocina, y mirando aquella estufa a gas pensó “empezar, empezar de nuevo”. Los rostros eran distintos, aquellos amigos de toda la vida se habían esfumado en el tiempo o la muerte. Jamás lo supo. Miro hacia las montañas, sus inquebrantables compañeras de batallas y dándose ánimo mientras contenía el llanto miró al cielo anhelando el futuro. Aquel en donde las heridas fuesen cicatrices, y las atrocidades que sus bellos ojos café habían tenido que ver, fuesen pesadillas disueltas en la memoria. Salió cuidadosamente del lugar que se caía en polvo de abandono y abrazó a su familia.

Pese a la tristeza y el dolor que le acompañan cuando en sus recuerdos se encuentra con la impotencia de no haber podido salvar a los ocho líderes que fallecieron a manos de las AUC, se levanta fuerte al mirar nuevamente por la ventana de su casa y encontrar un lugar tranquilo en donde las marcas del pasado se quedaron allí. Héctor va con su jeep tranquilo paseándose por las veredas sintiéndose aliviado al ser consciente de que ese terror no lo acompañará nunca más. Los niños salen de la escuela, sus jugarretas adornan con sonidos infantiles las calles al medio día, la tienda de Ludivia se llena de algarabía y El Gato se pasea risueño por la calle de San Rafael.

Para ver la galería de fotos completa de esta crónica, de clic aquí.